?八閩名人故事——直心無偽的靈祐

海峽品牌雜志社特約撰稿人 俞 杰

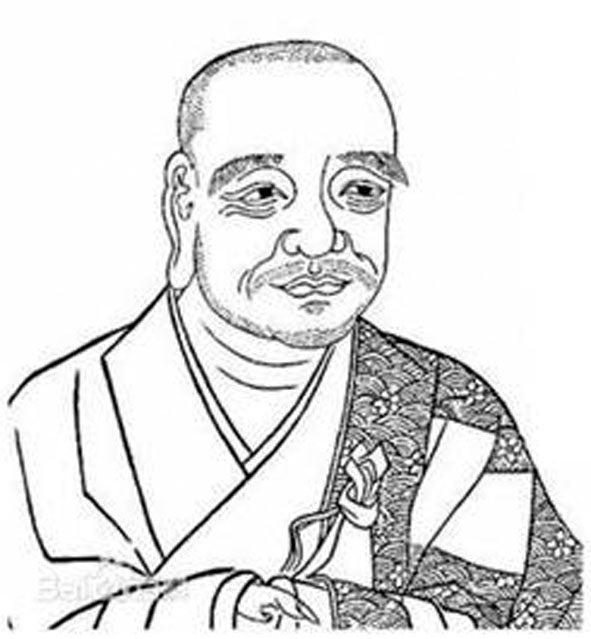

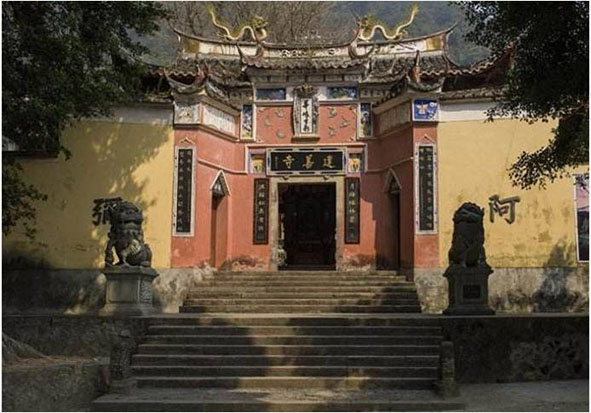

靈祐,福建長溪(今霞浦)人,生于唐代大歷六年(771年),俗姓趙。15歲時,在城東建善寺出家,師從法常禪師。他非常用心地為寺院做事,“執(zhí)勞每倍于役”。三年后到杭州龍興寺受戒,遍研大、小乘佛法。貞元九年(793年),靈祐出外云游參訪,先到浙江天臺山,巡禮了天臺宗創(chuàng)始人智者大師的遺跡。此后,游覽洪州(今南昌),至百丈寺,參謁高僧懷海禪師,懷海一見便收為弟子。因其資質(zhì)聰穎,因此遂居參學者之首。有一次,在山風凜冽的冬夜,懷海禪師一覺醒來,凍得渾身哆嗦,便伸手探探床前的火盆,尚有一絲溫熱,于是吩咐侍立一旁的靈祐說:“你撥一撥爐中,看看有火沒有?”靈祐拿起火棍撥后稱沒有。懷海禪師自己起來,拿過火棍深深一撥,撥出一點火星,讓靈祐看,并說:“你說沒有,這是什么?”靈祐頓覺醍醐灌頂,得以開悟,忙叩首謝師。懷海又說:“你先前未悟只是暫時的,要想認識佛性的義理,應當觀察時節(jié)的條件和關(guān)系。時節(jié)既然到了,如虛忽悟,如忘忽憶,才能了悟本體心性不是從身外去尋找的。你今天已經(jīng)有所認識,自己應好好護持”。第二天,靈祐隨懷海禪師上山勞動,懷海問道:“靈祐,帶火來了嗎?”靈祐隨即拾起一根柴吹了兩下,遞給師父。禪師贊嘆地說:“如蟲御木,偶爾成文(好比小蟲蝕木一樣,雖則偶然,但點滴積累,總會了悟的)”。靈祐于爐中撥火未見火,懷海深撥其底見火星,無火亦有火;靈祐拾起柴來吹兩吹,柴頭無火又有火。“火”比喻本體心性,原本自身已具備,迷時不見悟時逢。經(jīng)過“撥火悟道”的靈祐,由于善解佛理,逐漸成為以“平常心是道”著稱的洪州禪系的法徒,后升為典座(負責寺院廚房工作的和尚)。

其時,有一位司馬頭陀(姓司馬的僧人)來到懷海處,提起湖南潭州(今長沙)的溈山,風景殊勝,認為那是一塊很適宜啟建大道場聚眾修持的寶地。懷海希望頭陀能從僧眾中選一人前去開辟,頭陀一眼看中靈祐,認為靈祐可做溈山正主。懷海夜召靈祐,托付他前去溈山“嗣續(xù)吾宗,廣度后學”。第一座弟子華林覺聞知后,爭著要去。懷海命二人當眾測試,他手指一個凈瓶,要他們各出一語,但不可直說是凈瓶。華林覺乃另作比喻。而靈祐不答,用一腳踢倒瓶子走出門去(因踢倒瓶子后,未倒出或流出什么,不言自明是凈瓶也)。懷海笑道:“第一座輸了。”

于是靈祐去了潭州。當時,溈山峻峭幽僻,四無人煙。靈祐結(jié)庵其中,日與猿猴為伍,采橡栗充饑。即便如此,他仍“凄凄風雨,默坐而已,恬然晝夕”。一派安貧樂道,隨緣度春秋的行持風范。在苦修8年后,原百丈寺的懶安和尚帶幾個僧人奉師命前來幫助。懶安表示,愿意為靈祐當?shù)渥?,等到寺僧聚集?span>500人眾時,再辭山他去。自此寺僧漸多,山下居民聞知其事,也紛紛入山歸依并合力建造寺院,由此常住人員越來越多。在此過程中,也得到了時任潭州刺史(一州之長官)、湖南觀察使(中央派到地方巡視的使者,可全權(quán)處理地方事務(wù))的裴休(后官至宰相)的敬信與支持。由是,國內(nèi)研究禪學的佛教徒紛紛到溈山參學問道,靈祐常升堂說法,啟悟透辟。靈祐還為學僧開釋“頓悟”的修行途徑,受其啟迪后成為著名高僧的有仰山寺慧寂和尚、香嚴寺智閑和尚等。仰山慧寂后來闡揚靈祐的禪學,創(chuàng)立了聞名遐爾的“溈仰宗”。唐武宗李炎于會昌五年(845年),下旨廢佛,“沒寺逐僧”。靈祐不得已遣散僧眾,自己也裹起頭巾,隱藏民間,等待春暖冰消之日的到來。至唐宣宗李忱即位,下令恢復佛教,時任轉(zhuǎn)運使(主管運輸事務(wù)的官員)的裴休才重新把靈祐迎返溈山,再建寺院。靈祐住持溈山,堅守師門“百丈清規(guī)”:“一日不作,一日不食。”帶領(lǐng)寺僧們邊參禪,邊耕墾,使溈山成為農(nóng)禪并重的大道場,人數(shù)最多時達1500人以上。溈山道場自給自足,法喜充滿,法音遠播,在安頓流民,減輕國家負擔,穩(wěn)定社會人心以及培養(yǎng)佛教人才等方面都做出了貢獻。在禪學理論方面,靈祐深得懷海的奧旨,主張直心、“情不附物”。所謂直心是指不與諂曲、虛偽之心相合。一顆斜曲的心,必然為凡情俗欲的煩惱所覆蓋,是染污了的無明之心,是自己不健康的同時還會給他人給自然環(huán)境帶來負面影響的心,這是與正道與真理南轅北轍的虛妄之心。相反,只有以直心來生活,來為人處事,才能促成自己與真理與正道的最終契合,才能真正開啟人人本有的“真心”的巨大潛能,達到消除一切自尋的煩惱、還生命以自在無礙的健康面目。所謂“情不附物”既指不沾不滯,如鳥飛空中,無跡可尋一樣,才是真正的“直心”。靈祐認為“過去、現(xiàn)在、未來,諸佛道同,人人都有個解脫路”。

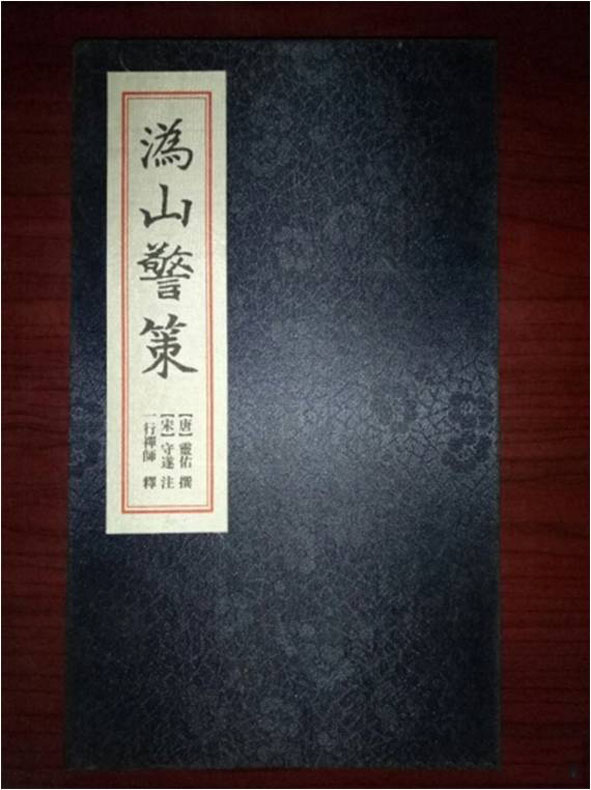

靈祐弘揚佛教40余年,造就高僧甚多。大中七年(853年)正月初九日,他洗漱正坐,怡然圓寂,葬于潭州溈山,塔名“清凈”。朝廷賜謚號“大圓禪師”。靈祐著有《溈山警策》一卷。后人整理有《潭州溈山靈祐禪師語錄》一卷。今存明代《溈山警策句釋記》二卷,《溈山警策指南》、《溈山警策注》各一卷。

北宋景德年間(1004~1007年),鄉(xiāng)人在靈祐出家處長溪縣建善寺附近建造“大溈院”。南宋紹興六年(1136年),長溪的遵仆禪師特往湖南瞻尋溈山遺跡,歸來后又在原“大溈院”附近的柏巖,建“大圓庵”,以紀念靈祐禪師。

(作者系福建省委黨史研究和地方志編纂辦公室副主任)